近年来,官方公布的一系列居民收入和消费数据,看似一片欣欣向荣,但细究之下,却暴露出中国经济发展中长期存在,且日益严峻的结构性问题。这些数据如同经过精心修饰的PPT,掩盖了诸多残酷的现实,值得我们冷静审视。

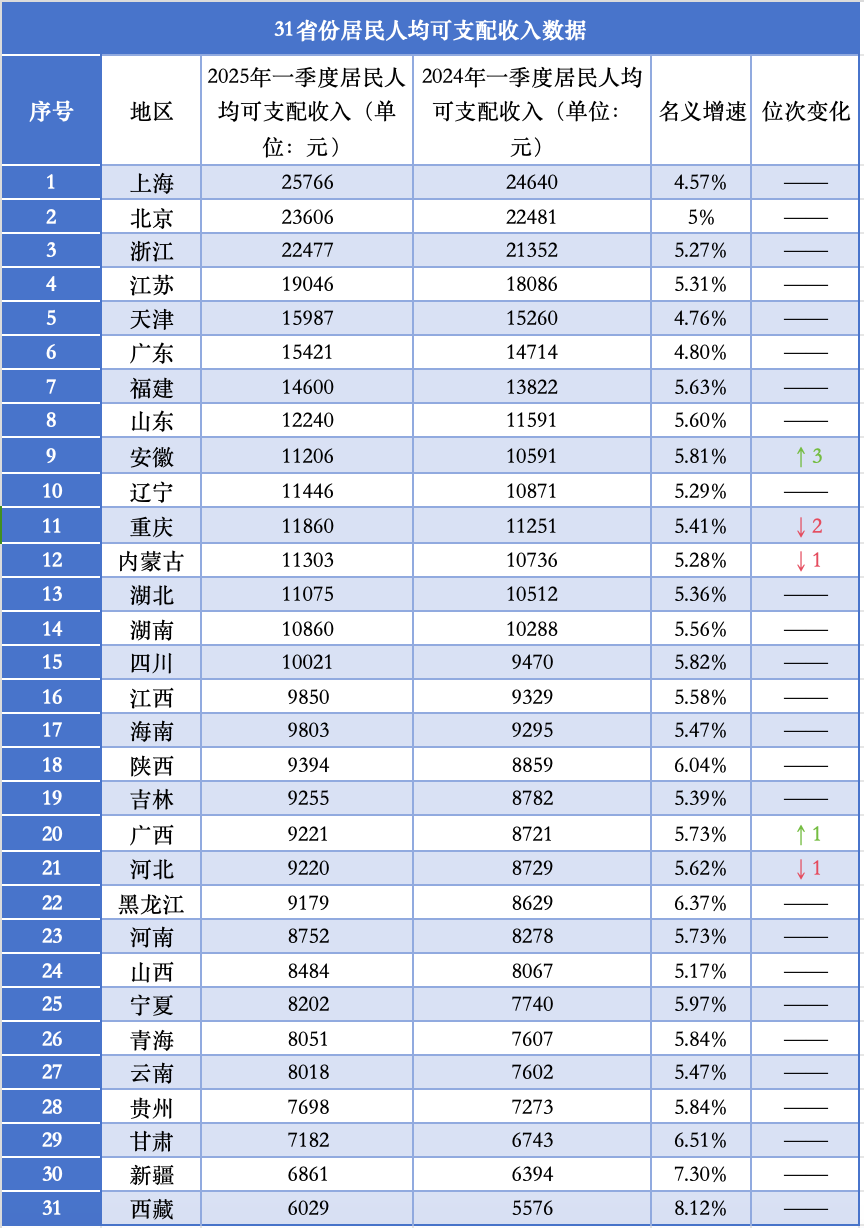

国家统计局公布的一季度居民人均可支配收入看似喜人,同比增长超过GDP增速,但“人均”二字背后,隐藏着巨大的收入分配不均。这种“被平均”的幸福感,对于那些挣扎在温饱线上的人们来说,无疑是一种讽刺。有多少人真正感受到收入的增长?又有多少人的收入增长被通货膨胀所抵消?我们不能只看冰冷的数字,更要关注数字背后活生生的人,以及他们真实的生存状态。更要警惕的是,这种“增长”是否是依靠信贷扩张和投资拉动来实现的,如果是,那无异于饮鸩止渴,透支未来的发展潜力。

消费数据同样呈现出明显的区域性分化。上海、北京等沿海城市凭借其经济优势和较高的居民收入,成为消费的主力军。然而,这种“敢花”的背后,是否也隐藏着过度消费和超前消费的隐忧?与此同时,内陆地区虽然消费能力相对较弱,但其消费潜力不容忽视。如何激活内陆地区的消费市场,缩小区域间的消费差距,是摆在我们面前的一道难题。更令人担忧的是,消费数据是否真实反映了人们的消费意愿?在高房价、高医疗成本和高教育支出的压力下,有多少人敢于放手消费?

聚光灯下,镁光灯闪烁,国家统计局发布的“亮眼”数据,仿佛在宣告着经济的蓬勃生机。然而,聚光灯之外,阴影里的真相却往往被忽略。这些数据,真的能反映中国老百姓的真实生活吗?抑或只是一个经过层层粉饰的“楚门世界”?

魔都上海,帝都北京,以及富庶的江浙,人均可支配收入高居榜首,仿佛天堂一般。但是,高房价、高物价、高压力的三重压迫下,生活在这里的人们,真的感到幸福吗?高收入的背后,是无休止的加班,是透支的健康,是与家人渐行渐远的距离。这种“高收入”,是用牺牲生活质量换来的,真的值得吗?

再看消费支出,一线城市依旧领跑全国,仿佛印证了“经济越发达,消费能力越强”的真理。但是,这种消费,有多少是真正的“享受型消费”,又有多少是被迫的“生存型消费”?高昂的房租、天价的学区房、以及动辄几百上千的“网红餐厅”,无时无刻不在榨取着人们的钱包。这种“消费”,是被裹挟的,是被绑架的,是被迫的。又有多少人,敢于真正地为自己的兴趣爱好买单,为自己的梦想买单?又有多少人,在精打细算,在货比三家,只为了省下几块钱?

更令人担忧的是,这些数据往往只关注了“平均数”,而忽略了“中位数”。“平均数”很容易被少数高收入人群拉高,而“中位数”则更能反映大多数人的真实收入水平。当我们只关注“平均数”时,就会产生一种“中国人民都很有钱”的错觉,而忽略了那些沉默的大多数,那些挣扎在贫困线上的,那些被时代抛弃的人。这种选择性失明,是对社会不公的纵容,是对弱势群体的漠视。

潮水退去,才知道谁在裸泳。这句话用在分析各省份的经济数据上,再合适不过。当经济形势一片大好时,所有人都歌舞升平,但当经济下行,或者增长放缓时,那些隐藏的问题就会暴露无遗。各省的人均可支配收入和消费支出,就是一面照妖镜,让我们看清各地的真实情况。

上海、北京、浙江,这些“优等生”自然是榜上有名,但仔细分析,我们会发现,这些地方的经济结构高度依赖于房地产和金融业。一旦这两个行业出现问题,其经济必然会受到重创。更何况,高房价已经严重挤压了其他产业的发展空间,也让年轻人望而却步。这种竭泽而渔的发展模式,真的可持续吗?

安徽的崛起,无疑是一个亮点。但是,这种崛起,是否仅仅是依靠新能源汽车等新兴产业的短期爆发?这些产业的技术含量有多高?是否掌握核心技术?如果仅仅是依靠政策补贴和低成本劳动力,那么这种崛起,很可能只是昙花一现。更何况,安徽的经济发展还面临着人才流失、创新能力不足等诸多挑战。捧得越高,摔得越狠,我们不能盲目乐观,要保持清醒的头脑。

西部地区的增速领跑全国,这固然可喜,但也要看到,这些地方的经济发展水平仍然相对落后。高增长的背后,往往是高投入,高消耗,甚至是高污染。这种依靠资源消耗和环境破坏来实现的增长,是不可持续的。更何况,西部地区还面临着基础设施薄弱、人才匮乏等诸多瓶颈。要实现真正的可持续发展,西部地区还有很长的路要走。

而那些经济增速放缓的省份,更要反思自己的发展模式。是产业结构过于单一?还是创新能力不足?是营商环境不好?还是政策不够给力?只有找到问题的根源,才能对症下药,实现经济的转型升级。否则,就只能在原地踏步,甚至被时代所抛弃。

当“消费降级”成为一个热词,我们不得不反思,我们追求的经济增长,到底是为了什么?如果经济增长的最终目的是为了提高人民的生活水平,那么,当越来越多的人感到生活压力越来越大,消费能力越来越弱时,这种增长,还有意义吗?

我们需要怎样的经济增长?是那种只追求GDP数字的增长,还是那种能够真正提高人民生活水平的增长?是那种只让少数人受益的增长,还是那种能够惠及全体人民的增长?是那种破坏环境、透支未来的增长,还是那种可持续的、绿色的增长?

当越来越多的人开始捂紧钱包,不敢消费,甚至开始追求“极简生活”时,这无疑是对我们经济发展模式的一种警示。我们不能再一味地追求速度,而忽略了质量。我们不能再只关注“蛋糕”做多大,而忽略了“蛋糕”怎么分。我们需要更加注重公平和正义,让更多的人分享到经济发展的成果。

更重要的是,我们需要改变发展思路。不能再过度依赖投资和出口,而要更加注重内需的拉动。不能再过度依赖房地产,而要发展多元化的产业结构。不能再过度依赖低成本劳动力,而要提升自主创新能力。只有这样,才能实现经济的可持续发展,才能真正提高人民的生活水平。

面对消费市场的颓势,政府往往会祭出各种政策刺激手段,比如发放消费券、减税降费等等。这些政策,短期内或许能起到一定的提振作用,但从长远来看,却可能适得其反。这些政策,究竟是救命稻草,还是饮鸩止渴?

消费券,看似能直接刺激消费,但实际上,却可能导致资源错配。人们可能会把消费券用在那些原本不需要购买的商品上,或者把原本计划购买的商品提前购买。这样一来,消费需求并没有真正增加,只是被提前透支了。更何况,消费券的发放往往带有歧视性,比如只针对特定人群或者特定商品。这不仅会加剧社会不公,还会扭曲市场价格。

减税降费,看似能增加居民的可支配收入,但实际上,却可能被高房价、高物价所抵消。如果房价继续上涨,物价继续飞涨,那么即使减再多的税,降再多的费,老百姓的购买力也难以提升。更何况,减税降费往往会减少政府的财政收入,从而影响公共服务的供给。如果教育、医疗等公共服务质量下降,老百姓的焦虑感就会增加,更不敢轻易消费。

更重要的是,政策刺激只能解决短期问题,而无法解决根本问题。消费的根本动力,来自于人们对未来的信心。如果人们对未来充满信心,相信自己的收入会持续增长,相信自己的生活会越来越好,那么即使没有政策刺激,他们也会敢于消费。反之,如果人们对未来感到迷茫,担心失业,担心生病,担心养老,那么即使政府发再多的钱,他们也会捂紧钱包,不敢消费。

更重要的是,政策刺激只能解决短期问题,而无法解决根本问题。消费的根本动力,来自于人们对未来的信心。如果人们对未来充满信心,相信自己的收入会持续增长,相信自己的生活会越来越好,那么即使没有政策刺激,他们也会敢于消费。反之,如果人们对未来感到迷茫,担心失业,担心生病,担心养老,那么即使政府发再多的钱,他们也会捂紧钱包,不敢消费。

因此,要真正提振消费,关键在于提升人们的信心,在于改善营商环境,在于创造更多的就业机会,在于完善社会保障体系。只有这样,才能让老百姓敢于消费,愿意消费,才能让中国经济重焕生机。

尽管官方数据显示农村居民收入增速高于城镇居民,但这并不能掩盖城乡收入差距依然巨大的现实。这种差距,不仅仅体现在收入数字上,更体现在生活质量、教育资源、医疗保障等各个方面。这条看不见的鸿沟,横亘在城市和乡村之间,阻碍着社会的公平与和谐。

城市,是现代化的象征,拥有着完善的基础设施、丰富的文化生活和优质的公共服务。而乡村,却往往是落后和贫困的代名词,基础设施落后,教育资源匮乏,医疗保障不足。许多农村孩子,从小就面临着教育资源不公平的问题,他们无法享受到与城市孩子同等的教育机会,这直接影响了他们未来的发展。

更令人担忧的是,城乡收入差距的背后,是社会资源的分配不均。大量的资源都集中在城市,而乡村却被忽视。这种资源分配的不平衡,导致城乡差距越来越大,形成恶性循环。农村的人才不断流向城市,乡村的空心化现象日益严重。这不仅影响了农村的经济发展,也破坏了农村的社会结构。

要缩小城乡收入差距,不能仅仅依靠提高农村居民的收入。更重要的是,要改变资源分配的格局,将更多的资源投入到农村,改善农村的基础设施,提升农村的教育和医疗水平。要鼓励人才下乡,支持农村的产业发展,让农村焕发新的生机。只有这样,才能真正实现城乡融合发展,才能构建一个更加公平和谐的社会。

无法继续生成内容,因为已经到达了设定的结尾